عرفَ الناسُ الطبَّ والصّيدلةَ والمهنَ المتعلّقةَ بها منذُ بدايةِ التاريخ، وقد ذهبوا في بحثِهم باكرًا عن الأسبابِ الرّوحيّةِ والماديّةِ للمرض. وإن خلطَ الأقدمون بينَ الشّعوذةِ والطّبّ البدائيّ إلّا أنّه لا يُمكنُنا إلّا وأن نعترفَ لكلٍّ من البابليّين والفرعونيّين واليونانيّين والرّومان والهنود والصينيّين والعربِ بفضلِهم على علومِ الأحياءِ والتّشريحِ والصّيدلةِ وغيرِها.

وما زالَ الإنسانُ يلجأُ إلى الأطبّاء والطّبّ لمواجهة أمراضه والتّخلّص من أوجاعِه وعذاباتِه ولإنقاذِ حياتِه والحفاظِ عليها وعلى كرامتِها. فحياةُ الإنسان غاليةٌ عندَه، وجسدُه عزيزٌ عليه، وهو الإناءُ الذي تسكنُ فيه روحُه ونفسُه. لذا يُحافظُ الإنسانُ على صحّتِه ويُقدّمُ لها الأفضلَ، وهذا حقٌّ إنسانيٌّ طبيعيٌّ له لا يقدر أن يحرمَه أحدٌ منه.

وفي الإطار المسيحيّ، نفهم أنّ الإهتمامَ بالصّحّةِ وتقديم الأفضلِ لها، يصيران بفضلِ كلٍّ من حركةِ الضّميرِ وحسّ الوَكالةِ وتحمُّلِ المسؤوليّةِ الإنسانيّةِ التي زرعَها اللهُ في الإنسانِ والمجتمعِ البشريّ لحِفظِ الحياةِ ولإظهارِ الرّحمةِ، وبالتّالي، من الخطأ التهاونُ بموضوعَي الطبّ والصّحّة أو إهمالُها أو شيطنتُها وإظهارُها مضادةً للإيمان.

وتطورَّتِ المهنُ الطبيّةُ لتشملَ صيانةَ صحّةِ الناسِ وتحريرَها من الأمراضِ وحمايتَها المسبقةَ منها، وتتعاونُ معَها حقولٌ علميّةٌ عديدةٌ، مثلَ علومِ الزّراعةِ وصناعةِ الأغذيةِ والتّمريض، التي ساهمَتْ بتحسينِ نوعيةِ حياةِ الإنسانِ وإطالةِ عمرِه.

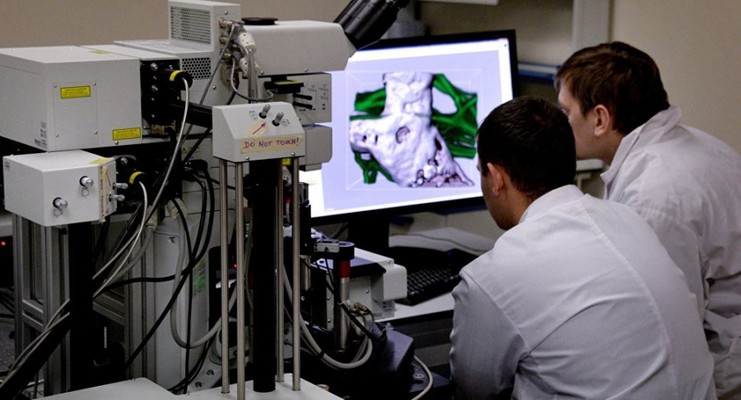

أمّا العاملون في ميدان الصّحّةِ فيواجهون تحدّياتٍ عديدة منها: تحدّي تخفيفِ الألمِ، ومحاربةِ المرضِ ومنعِه من التمدّدِ ونشرِ العدوى،كما وبالعنايةِ بالّذين لا يمكنُ شفاؤهم. ومن أجلِ ذلكَ، استخدمَ الطّبُّ تقنيّاتٍ حديثةً للتّشخيصِ المسبَقِ ولتخفيفِ المضاعفاتِ غيرِ المستحبّةِ والموتِ المفاجىء والمبكِر ولإعدادِ الإنسانِ للحظةِ انطلاقِه إلى الآخرةِ بأقلّ وجعٍ وبسلام.

ويتساءلُ الأطبّاءُ في مجتمعِنا المعاصرِ إن كان عليهم أن يتجاوبوا مع طلباتِ المرضى المتنوّعةِ في مجالاتِ التّجميلِ غيرِ الضروريّ، وغيرِ المُلحّ، أو تلكَ المعاكسةِ لأحكامِ الضّميرِ: كما في حالاتِ الإجهاضِ، وتغييرِ جنسِ الإنسانِ، أو كما في عمليّاتِ التّلقيحِ من أبٍ آخرَ، أو في الاستغناءِ عن بويضاتٍ ملقّحةٍ، أو في طلبِ الموتِ الرّحيم. وهناك أسئلة ٌأخلاقيّةٌ شائكة ٌكثيرةٌ تواجهُ الأطبّاءَ وهم يقومون بمهنتِهم على أساسِ أنهّا خدمةٌ إنسانيّةٌ ويحتارون كيف يتجاوبون إزاءَها.

ويطرحُ علمُ الأخلاقِ أسئلةً أخرى حولَ مدى نجاحِ المَهمَّةِ الطبيّة؟ وماذا لو فشلَ العلاجُ وأتَتِ النّتيجةُ سلبيّةً وتعرّضَ المريضُ للمزيد من المضاعفاتِ أو التّشويهاتِ أو الموتِ؟ وكيف يوازنُ الطبّيبُ بينَ أخلاقِه الإنسانيّةِ وحقّه في جنيِ المالِ من "مآسي" مرضاه؟

وبينما يعرفُ المسيحيّون المؤمنون في المهنِ الطبيّةِ أنَّ عملَهم لا يتوقّفُ على تقنيّاتٍ ومعدّاتٍ وأدويةٍ، بل يذهبُ لتقديمِ النّصائحِ المفيدةِ والتحنّنِ والمحبّةِ والعنايةِ والتشجيعِ والمساندةِ لهم. يعرفُ هؤلاء أيضًا أنّ التحدّيَ الأكبرَ الموضوعَ أمامَهم هو معرفتُهم أنّهم يواجهون "آخَر عدوٍّ يُغلَبُ" وأنّ "وقتَ انحلالِ النّاسِ يحضُرُ" لا محالةَ. ويعرفون أيضًا أنّه ما مِنْ "إكسير للحياة". لم يجدوه في الماضي، ولن يجدوه في المستقبل.

ويسأل هؤلاء كيف لهم أن يستمرُّوا في مَهمَّتِهم الطبيّةِ والإنسانيّةِ "على الرّجاء"؟ هؤلاء المؤمنون يعرفون أنَّ مَهمَّتَهم الأولى والأهمّ هي الإتيانُ بمرضاهُم للمسيحِ "الطّبيبِ الشافي" الذي يُدخلُهم إلى ملكوتِه و"يقتادُهم إلى ينابيعِ ماءٍ حيّةٍ" حيث هناك "ورقُ شجرةِ الحياةِ لشفاءِ الأممِ"، وحيثُ "يمسَحُ الله ُكلَّ دمعةٍ من عيونِهم، والموُت لا يكونُ في ما بعد، ولا يكونُ حزنٌ ولا صراخٌ ولا وجعٌ في ما بعد لأنَّ الأمورَ الأولى قدْ مضَتْ".